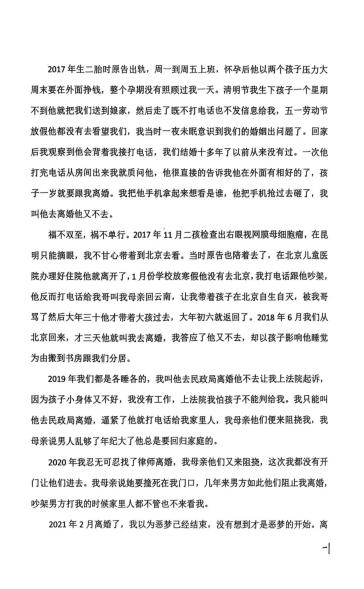

6月15日,我公开曝光被亲人联手送医囚禁的遭遇,本盼着舆论关注能带来公道,却不想卷入更荒诞的漩涡。仅过两天,17日我便收到F院开庭短信,通知23日审理肖双兵起诉案。这节奏之快,让刚从精神创伤中缓过神的我措手不及——要知道,去年12月F院通知我起诉医院2月开庭,男方(肖双兵)1月就起诉争夺抚养权,我放弃诉讼后他随即撤诉,如今又故技重施,显然是蓄意搅局。

18日,我紧急致电F院申请延期,得到“等回复”的模糊回应。19日,我连忙整理反驳材料,20日寄往F院,当日再次致电,仍未得到确切答复。然而戏剧性的是,6月23日,我竟直接收到F院判决短信!从收通知到宣判不足一周,我作为当事人全程被蒙在鼓里,精心准备的证据材料更是“石沉大海”。这样不合程序的“神速判决”,究竟是工作疏漏,还是背后另有隐情?法律的公正与严谨,难道就要在这场荒诞剧中被消解?

在这场抚养权与监护权的纠纷中,我真切体会到了“有证难申”的无力感。F院的一纸判决,不仅未能还原事实真相,更将我精心准备的关键证据悄然“隐去”,让这场本应公正的司法裁决,蒙上了重重迷雾。

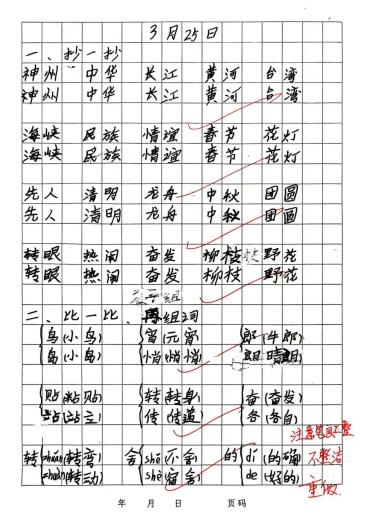

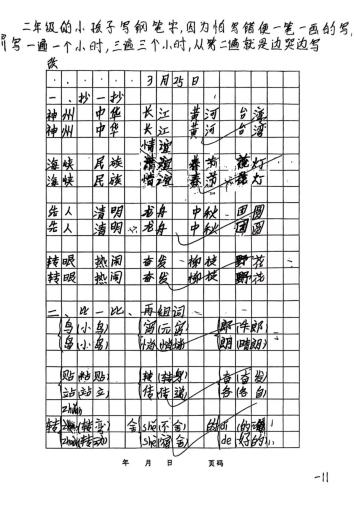

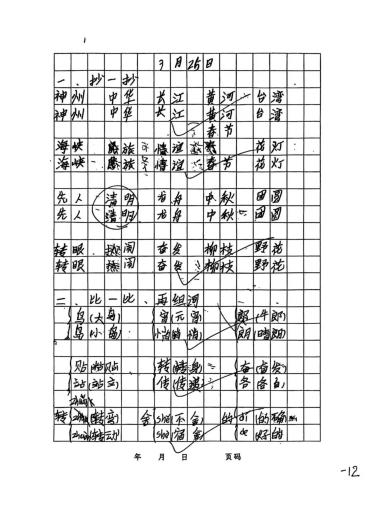

判决书显示,F院仅依据校方单方说法,便认定孩子自2025年4月7日起离校未归,并将责任归咎于我擅自转学。然而事实是,孩子离校前遭受老师不当惩罚,我向教育局反应了老师便天天骂孩子。为了保护孩子,我复印了全部惩罚作业作为证据,并在材料中详细陈述事情经过。这些能够证明我转学合理性的关键证据,却在判决书中不见踪影。F院为何对这些重要证据视而不见?难道仅凭校方单方面的情况说明,就能否定一位母亲保护孩子的良苦用心?

更令人难以接受的是,判决书对我的精神病史认定充满片面性。的确,2021年我曾被家人骗至昆明南大脑科医院强制治疗,出院诊断为偏执型精神分裂症。但判决书刻意隐去了关键细节——这场“治疗”是男方(肖双兵)与家人合谋的结果,医院仅凭家属一面之词便实施强制治疗,整个过程存在严重程序违法。我也向F院提交相关证据,证明诊断结论的不公正性,然而这些证据同样未被采纳。F院仅凭一份存在重大争议的诊断书,便对我的精神状态作出认定,这样的判决依据是否过于草率?

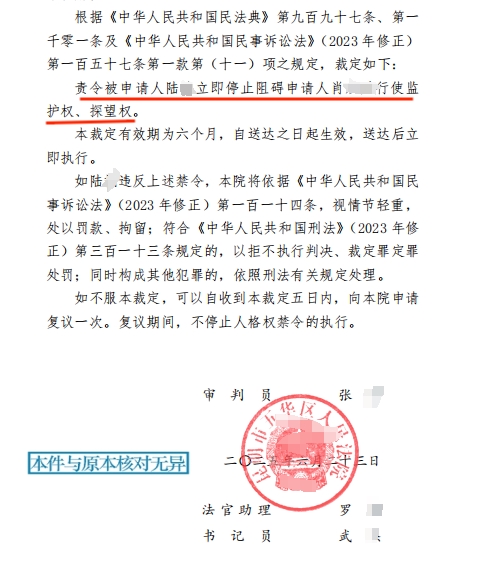

最终,F院责令我立即停止阻碍前夫行使监护权、探望权。这样的判决看似“一锤定音”,实则漏洞百出。在无视我提交的全部证据、未全面核实事实的情况下,这份判决不仅难以让人信服,更可能对孩子的未来造成不利影响。作为母亲,我所做的一切都是为了孩子的身心健康,如今却被冠以“阻碍监护权”的罪名,这样的结果怎能不让人心寒?

法律的生命在于实施,司法的价值在于公正。当关键证据在判决书中“不翼而飞”,当弱势群体的合法诉求被选择性忽视,法律的公信力又该如何维系?

男方(肖双兵)不负责任婚内出轨,离婚我成了受害者财产拿不到还被贴上了精神病的标签。现在我找有关部门解决,男方(肖双兵)却到处使绊。医院的问题还未解决,F院又随随便便的就下判决!

法治热点